他有时是勇者,决心攀上科技高峰;他常常是斗士,挺身突破产业壁垒;他一直是园丁,俯首夯实人才基础……

岁月匆匆,江湖碌碌。他说,奔波几十年,无非是——

为促进中国科学技术事业的发展,奖励做出杰出贡献的科技工作者,特颁发此证书。

——何梁何利基金评选委员会

李群生在颁奖现场

李群生在颁奖现场接过那本红封金字的获奖证书时,李群生被“烫”了一下,证书里用繁体字写的这句话,将一份荣耀与他一起,定格在照片上。

12月3日在京举行的何梁何利基金2024年度颁奖大会上,这位北京化工大学教授因在高纯化学品领域作出的突出贡献,荣获何梁何利基金科学与技术创新奖。“我们做得还不够。”颁奖结束后接受《中国化工报》专访时,李群生向记者道出了那一刻的念头,“高纯化学品怎样才能更纯一些?”

四十年板凳坐穿

2018年的中美贸易摩擦,使安享太平已久的中国人再次体会到技术“卡脖子”带来的不安和焦虑。高纯化学品作为高端化学材料、电子信息、航空航天、医疗健康等领域的关键基础原料而备受关注。鲜为人知的是,为了缓解这份不安和焦虑,许多科学家已默默奋战了几十年。李群生就是其中之一。

1984年,李群生考入天津大学化工系读硕士。从那时起,开发高纯化学品就成了他职业生涯的最大“执念”。毕业后,他带着这份“执念”进入北京化工大学执教至今。前后算起来,这实验室的板凳,他一坐就是40年。

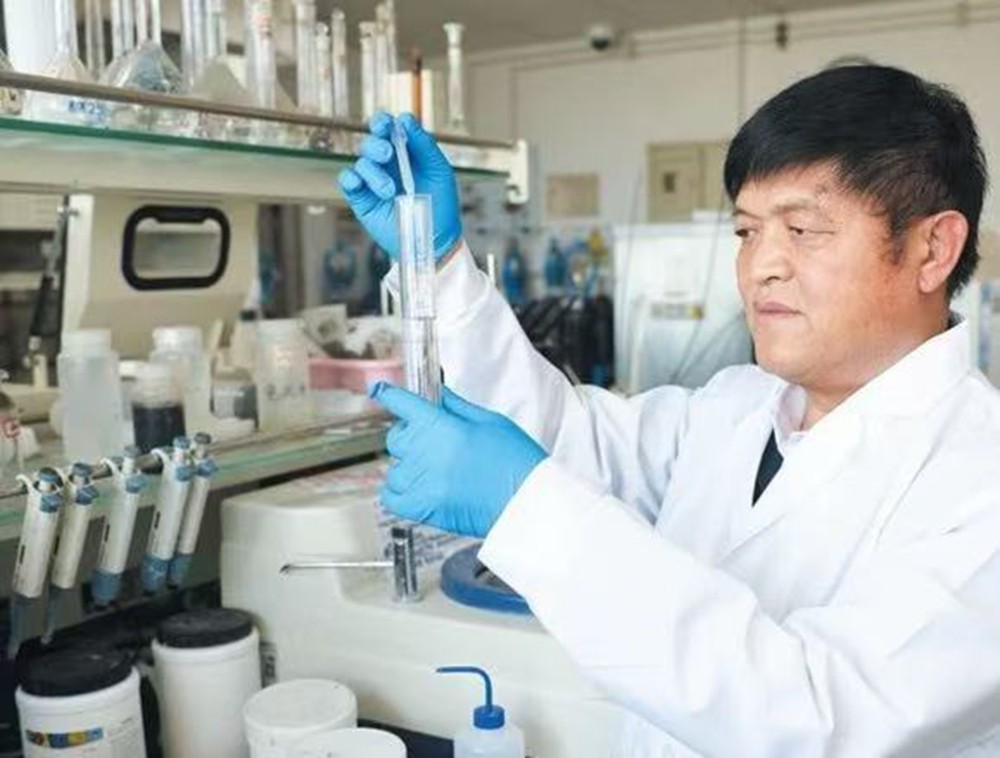

李群生在实验室

李群生在实验室然而这条板凳并不好坐。高纯化学品的制备需要极高的技术精度和严格的工艺控制,任何微小杂质都可能对产品性能产生致命影响。因此,先进的分离提纯技术是高纯化学品制备的基础和关键,但我国在该领域长期落后于人,高纯化学品研究受到严重制约。

何以解忧?唯有成功!干农活长大的李群生就有这样一股韧劲儿,再贫瘠的土地,也能种出好庄稼——更何况,他坚信自己开垦的是一片沃土。

40年的科研之路上,李群生有3个好伙伴:实验室的瓶瓶罐罐、办公室的沙发以及凌晨两点的校园。实验室既是他的战场,也是他的乐园;那些瓶瓶罐罐既是他的武器法宝,也是他的花花草草。

科研工作中,李群生喜欢琢磨和总结。他会提出各种数学模型,指导高效分离纯化塔器内构件的设计,提高产品纯度和质量;他针对不同的难分离物系,总结出完备的实验方法,取得完整的相平衡数据,为工业分离打下基础。办公室的沙发则是最懂他的知己——知晓他的疑难困惑,明白他的奇思妙想。“李老师是个工作狂。有次加班解决一个问题,两天都在办公室睡沙发过夜。”2024级硕士生张伊告诉记者,她今年刚入学,就被导师的这种劲头惊呆了。

她不知道的是,她的导师45岁之前更加疯狂:每天工作15小时以上,没有假期,没有周末,只有过年时才会休息两天。那时李群生有个习惯,每天深夜走出实验室时,他都会选择放空自己,无论实验成功与失败,科研得意与失意。凌晨两点的校园,是消纳他所有情绪、陪伴他走向明天的朋友。他毕竟不是真铁人,而同样是一个会为实验成功而开心不已的普通人。

40年来,李群生带领团队开发了高纯/超高纯化学品精馏关键技术等一系列重大科研成果,在高纯化学品研发领域取得了累累硕果。他用40年如一日的坚守,对科学家精神作出了完美诠释。

十万里关山走过

实验室里的成功,只是万里长征走完第一步。如果无法实现产业化,再好的成果也只能束之高阁。高校科研成果转化率低、工程放大难更是普遍存在的痼疾。

为了推动项目落地,长期身处象牙塔的李群生开始走出实验室,走进产业界。然而,寻找合适的合作伙伴并非易事。一次合作洽谈中,对方对技术一窍不通却总是指手画脚,试图取得主动,性格耿直的李群生一怒之下头也不回甩袖而去。他的犟脾气又犯了:“就算是撞,撞得头破血流,也要撞出一条路来。”

那一晚,凌晨2点的校园没有等到他,他用一个通宵重写技术说明,并努力做好“翻译”,使之更容易理解。再作推广时,他的技术引起了许多企业的强烈兴趣。

然而,工程放大的困难,比实验室遇到的麻烦有过之而无不及。项目建设、试车、开车、运行,随时都可能出现问题,随时都需要他第一时间赶到现场处理。

李群生(右二)与团队分析试验遇到的问题

李群生(右二)与团队分析试验遇到的问题建设三氯氢硅项目那一年,他有四五个月在现场度过,和企业技术人员一起摸爬滚打,获取一手资料,再根据理论研究、实验室分析形成解决方案。

“以前条件差,常常买不到火车票,我们就带个马扎赶火车,如果没有坐票或者卧铺,就坐在马扎上。”回忆起这段日子,李群生很感慨,“头天晚上上车,第二天早晨到达,下车后直奔现场研究解决问题,晚上再坐夜车,第三天早晨到学校。这是常态。”

“唐僧取经走了十万八千里,我们肯定不止。”李群生笑着说。那些年,他带领团队在学校和各企业、园区之间穿梭往返,推进产学研用合作。他成功开发出杂质含量ppt级的电子级二氯二氢硅装置;他主持设计建成了3000吨/年、纯度达99.99999999%的高纯硅装置,生产出了高纯硅产品,打破了国外垄断,从而使我国只能以1万元/吨出口99%粗硅,再以350万元/吨进口高纯硅的局面彻底成为历史……

李群生在装置现场

李群生在装置现场主持完成了150余项国家和企业的科研与产业化项目,取得多项具有国际领先的原创性科研成果……这是李群生走过关山十万里,写在大地上的“产业之经”。他两获国家科学技术进步奖二等奖,荣膺中国专利奖金奖,多次揽获省部级科技进步和技术发明奖,并当选为国际欧亚科学院院士、英国皇家化学会会士、中国化工学会会士。

实验室板凳坐得连连“结果”,产业之路走得处处“开花”,面对众多奖杯和头衔,李群生却并不满足。

为什么呢?

一百位英才造就

“只有一个李群生,能为国家为行业做的事情还是太少。”李群生给出了回答,“假如我能培养100个李群生呢?”

在攀登科技高峰时,他并非一直是毫无畏惧的勇者;在推进成果产业化之路上,他也并不总是无往不利的斗士,但从走上北京化工大学讲台那一刻至今,李群生始终不肯舍弃的身份,就是一名教师。

很难想象,在承担如此繁重科研任务的同时,李群生还对本科生教育给予关注,并主讲多门必修课。他还当过4届班主任,除其中一届没有组织评比外,其他3届均获评优秀班主任。“2009级的那个班一共27人,有23人读研深造,17人取得博士学位。”说起他带过的学生们,李群生如数家珍。

他对研究生的要求更加严格——不仅要理论功底扎实,更要实践经验丰富。他的研究生无论硕士还是博士,都必须到企业一线锻炼。

在学生们眼中,李群生是一位严师,但他永远会做好表率。“我们一起写项目材料,李老师总会亲自给我们点外卖。”一位博士生告诉记者,“晚上等我们都走了,他还在加班。”

“起初是李老师的渊博学识吸引我跟他读研,但现在我感觉他更注重对创新能力的培养。”才入学几个月的张伊说,“我也希望以后能施展所学,开发纯度更高的高纯化学品,解决我们国家高端技术领域‘卡脖子’问题。”

数十年来,李群生培养了上百名硕士和博士研究生,以及数百名本科生。他们中许多人都已成为业务骨干或走上领导岗位。当然,也有很多人像李群生一样走上科研和教学岗位,正在努力“成为李群生”,甚至“超越李群生”——这是李群生最大的欣慰。

李群生(前排中)与毕业的研究生合影

李群生(前排中)与毕业的研究生合影(转自:中化新网)